Estados Unidos, noviembre de 2025 – En Estados Unidos, miles de mujeres inmigrantes sufren una doble vulneración de sus derechos fundamentales: la violencia doméstica y el peligro de deportación si denuncian a su agresor. Los datos oficiales y estudios recientes muestran que las mujeres se ven forzadas a guardar silencio, mientras que, frente a los casos denunciados, la capacidad institucional para contenerla se muestra insuficiente.

El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., al analizar las cifras más recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Red Nacional contra la Violencia Doméstica (NNEDV), señaló que “el terror a la deportación se ha convertido en la nueva frontera invisible que muchas víctimas no logran cruzar, incluso cuando la ley les establece protección”.

Entre 2023 y 2025, USCIS recibió 188.777 solicitudes de autopetición, 58.541 fueron aprobadas y 10.104 negadas, bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y a través del formulario I-360. Aunque el número de solicitudes aumentó un 33 % entre 2023 y 2024, la tasa de aprobación solo mostró un cambio sustancial en 2025, cuando alcanzó el 57,4 %, frente al 15,3 % de 2023 y el 16,9 % de 2024.

Para el abogado Quiroga, estos números reflejan “una mejora en los tiempos de respuesta y en la interpretación de los criterios de elegibilidad, pero el sistema sigue desbordado, con más de 200.000 casos pendientes, lo que prolonga la incertidumbre de miles de víctimas”.

Refugios al límite: la protección no alcanza para todas

En el terreno, la brecha también se refleja en los refugios. La Red Nacional contra la Violencia Doméstica reportó 77.292 víctimas atendidas en 2024, mientras 13.956 solicitudes de ayuda no pudieron ser respondidas por falta de personal o recursos de dicha Red. “Detrás de cada número hay una mujer que sigue esperando una respuesta humana y efectiva, no solo una decisión administrativa”, sostuvo el abogado de inmigración Héctor Quiroga y quién advierte que la protección migratoria pierde su propósito si la burocracia actúa más lenta que la violencia.

El patrón territorial también es claro: Nueva York lidera la atención con 8.892 víctimas, seguido de Texas (6.427) e Illinois (3.904). Mientras en estados rurales como Wyoming o Montana, el acceso a servicios especializados es mínimo, generando una desigualdad estructural en la operatividad de la red de apoyo nacional.

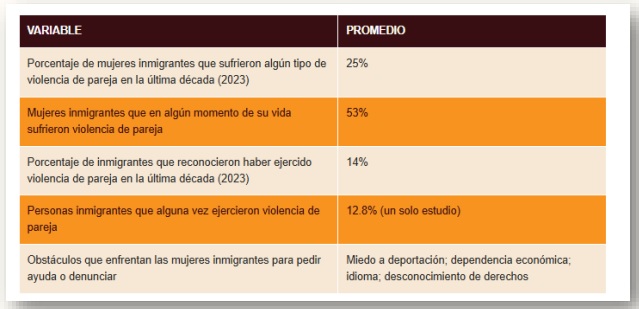

Los estudios revisados por la Librería Nacional de Medicina ratifican esta tendencia: una de cada cuatro mujeres inmigrantes ha sufrido violencia de pareja y más de la mitad (53 %) la ha vivido en algún momento de su vida. Las barreras están en el temor a la deportación, la dependencia económica del agresor y las limitaciones lingüísticas o culturales.

El informe de la Alianza para Sobrevivientes Inmigrantes (AIS) indica que el 75,6 % de las defensoras de víctimas temen contactar a la policía y el 70,3 % evita acudir a las cortes por temor a ser identificadas por el ICE. Para el abogado Quiroga, “el temor actúa como un mecanismo de control indirecto que perpetúa el silencio y la impunidad”.

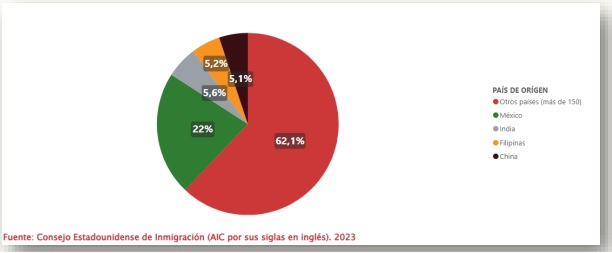

La composición inmigratoria acentúa las desigualdades: México representa el 22,1 % de las mujeres inmigrantes, seguido por India (5,6 %), Filipinas (5,2 %) y China (5,1 %). Datos que en conjunto reflejan un desequilibrio persistente: por cada mujer que accede a la ayuda, otra queda sin protección, lo que plantea desafíos a la hora de diseñar políticas públicas efectivas.

“La ley ofrece protección, pero su eficacia depende de que la justicia llegue antes de que la violencia se materialice”, concluyó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.